«Двигательный оптимизм» — для «двигательных идиотов»?

Автор — Грег Леман, физиотерапевт, специалист по силовой и кондиционной подготовке.

Дисклеймер: переводные статьи размещаются на сайте FPA с целью расширения кругозора. Мнение авторов статей может не совпадать с позицией FPA.

Вопрос в заголовке — хороший, хотя и немного оскорбительный, но давайте не будем заострять на этом внимание. Нам важнее проверить на прочность концепцию двигательного оптимизма. Однако сперва посмотрим, что же это такое: вот старый, но хороший пост на эту тему.

|

Краткое содержание "старого, но хорошего" поста Грега Лемана про «двигательный оптимизм» Кинезиопатологическая модель (КПМ) боли и травм предполагает, что существует идеальный способ движения с идеальными позами, профилями активации мышц и т. д. Альтернатива KPM — концепция «двигательного оптимизма». Мы, «двигательные оптимисты», считаем, что для здоровья суставов им необязательно находиться в идеальном положении — или же это нужно только при определенных условиях. Мы работаем над биомеханикой движений, но наши клинические рекомендации пациентам не основаны на философии КПМ. Мы можем позволять людям сгибать позвоночник, тренироваться при вальгусной деформации колена, делать упражнения с поднятым плечом или даже переносить вес тела на заднюю часть стопы при беге. Наши клинические решения основываются не на поиске идеальных поз, а на динамике симптомов, легкости движений, имеющихся физических задачах — а также на вере в то, что люди обладают удивительной способностью к адаптации. «Двигательный оптимизм» допускает, что в позах, которые считаются «биомеханически некачественными», нагрузка на ткани выше (хотя и не всегда), но нас это не слишком беспокоит, поскольку мы уважаем адаптивность. Но если «двигательные оптимисты» критикуют КПМ, это не значит, что мы считаем биомеханику вообще неважной — это значит, что у нас другой взгляд на ее вклад в травмы и боль. Это не значит, что мы отвергаем все биомеханические вмешательства — мы просто не согласны с распространенными представлениями о том, когда и как их нужно использовать. |

Перевод:

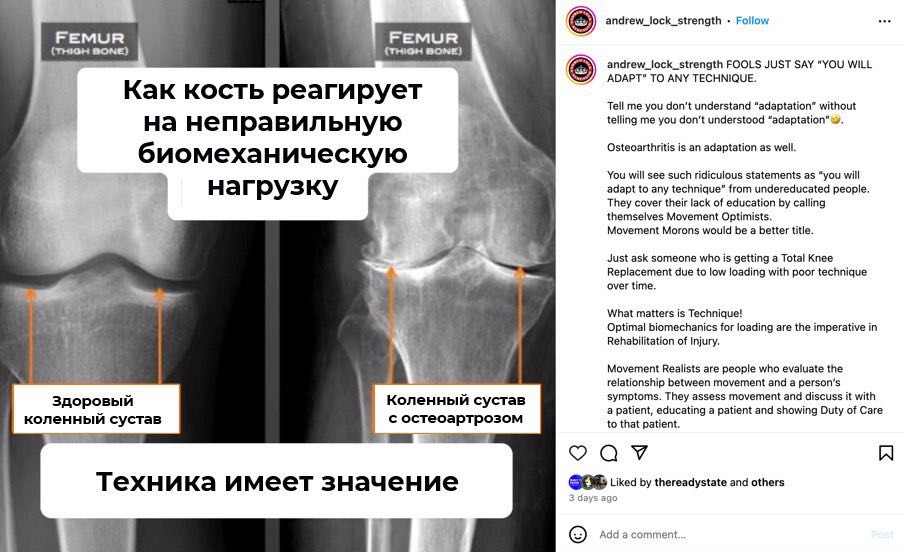

Перевод:ТОЛЬКО ИДИОТЫ ГОВОРЯТ ПРО ЛЮБУЮ ТЕХНИКУ: «ВЫ АДАПТИРУЕТЕСЬ».

Это способ показать, что вы не понимаете смысл адаптации, не произнося при этом: «Я не понимаю смысл адаптации».

Потому что остеоартроз — это тоже адаптация.

Нелепые заявления «вы адаптируетесь к любой технике» можно услышать только от малообразованных людей. Они называют себя «двигательными оптимистами», прикрывая этим свою необразованность. Но «двигательные идиоты» было бы лучшим названием.

Просто спросите мнение кого-нибудь, кто прошел через тотальное эндопротезирование коленного сустава из-за небольших нагрузок при неверной технике.

Техника важна!

Оптимальная биомеханика движения является обязательным условием реабилитации после травм.

«Двигательные реалисты» — это люди, которые отслеживают взаимосвязь между движением и симптомами у человека. Они оценивают технику, обсуждают ее с пациентом и обучают его, выполняя свой врачебный долг.

Концепция «двигательного оптимизма» возникла как протест против кинезиопатологической модели (КПМ). Основной принцип KПM заключается в том, что неоптимальное направление движений либо длительное пребывание в неоптимальных позах приводят в будущем к боли или повреждению тканей (т. е. в конце концов за это придется заплатить).

Данный принцип проявляется, когда кто-то оценивает осанку либо модель движения (кинематику/технику) и утверждает, что такой осанки/движений следует избегать, чтобы минимизировать риск травм и боли. Примерами могут служить утверждения, что нужно бороться с нижним перекрестным синдромом / «неактивными» ягодичными мышцами; минимизировать сгибание поясницы при подъеме тяжестей; избегать компрессии сухожилий вследствие их «наматывания» на кость при растягивающей нагрузке — при тыльном сгибании стопы, сгибании или приведении бедра; минимизировать вальгусное положение колена / пронацию стопы во время ходьбы, бега или приседаний.

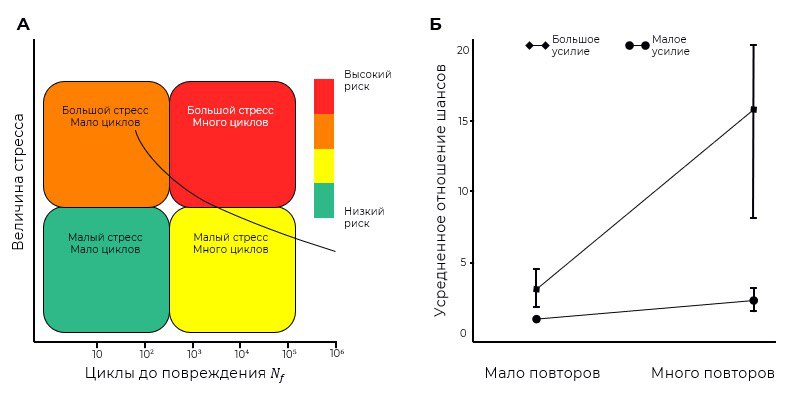

Основной аргумент состоит в том, что механическая усталость тканей приводит к появлению перегрузочных травм (см. исследования Edwards или Gallagher). Согласно КПМ, увеличение нагрузки на ткани экспоненциально увеличивает риск их повреждения.

Соответственно, нагрузку на ткани нужно контролировать. И если вы снизите ее на 10‒15%, это позволит значительно увеличить тот объем нагрузки, к которому человек впоследствии сможет адаптироваться. На первый взгляд выглядит логично, но скажу, забегая вперед, что это не подтвердилось в ходе эпидемиологических исследований.

А. Теоретический график зависимости между механическим стрессом и риском перегрузочного повреждения тканей для разных комбинаций величины нагрузки и количества ее циклов. Б. Усредненное отношение шансов в эпидемиологических исследованиях, где оценивался риск заболеваний опорно-двигательного аппарата в зависимости от величины нагрузки и количества ее циклов. Адаптировано из Taylor & Francis Group, 2017

А. Теоретический график зависимости между механическим стрессом и риском перегрузочного повреждения тканей для разных комбинаций величины нагрузки и количества ее циклов. Б. Усредненное отношение шансов в эпидемиологических исследованиях, где оценивался риск заболеваний опорно-двигательного аппарата в зависимости от величины нагрузки и количества ее циклов. Адаптировано из Taylor & Francis Group, 2017

Споры идут об адаптивности, но это еще не все

Один из важных элементов концепции «двигательного оптимизма» заключается в том, что не нужно беспокоиться об отклонениях от нейтрального положения или конечного положения диапазона движения. Например, вспомните Приску Джепту, кенийскую бегунью с явным вальгусом коленей: ее тело адаптировалось к такой модели движения. Главное — это управление нагрузкой. Если мы правильно подберем дозу нагрузки и поможем людям выстроить здоровую жизненную экосистему (качественный сон, оптимистичный настрой, правильные убеждения о здоровье, социальные связи), они смогут адаптироваться и добиться успеха.

Испытание для «оптимистов»: адаптивность ограничена

Большинство «двигательных оптимистов» согласно с тем, что способности к адаптации не безграничны. Я не считаю, что каждый человек может пробегать 100 км в неделю. Не думаю, что я смог бы настолько адаптироваться, чтобы с сильным вальгусом коленей спрыгнуть с высоты 1,5 м и успешно приземлиться. Мне известно, что, по данным некоторых исследований, варусное положение колена может немного увеличивать риск остеоартроза медиальной части коленного сустава (с вальгусным положением, похоже, история другая).

Нам нужно обсудить, когда «двигательный оптимизм» требует проверки — не стоит возводить его в абсолют. Нужно выяснить, когда биомеханика или техника имеют значение. В следующих постах я попытаюсь найти примеры, когда биомеханика и техника могут иметь значение для развития в будущем травм и боли (например, потенциально это может быть растяжение мышц задней поверхности бедра во время спринта).

«Двигательный оптимизм» — это не слепая вера в адаптивность

Безусловно, такая вера — часть концепции. Но при этом мы считаем, что определенные движения (например, сгибание позвоночника, увеличение пронации стопы) по самой своей природе создают более значительную нагрузку, и это может травмировать ткани.

«Двигательные оптимисты» знают, что иногда биомеханика опровергает сама себя

Я имею в виду, что функционирование организма довольно сложное, и мы не понимаем его до конца. Есть очень умные специалисты в области биомеханики, которые пытаются разобраться в этом. Например, в старых исследованиях утверждалось, что глубокие приседания вредны для коленей, т. к. существовавшие тогда простые биомеханические модели подразумевали, что в этом случае нагрузка на надколенник выше. Однако более современные биомеханические модели показали, что это не так. Глубокие приседания не дают максимальной нагрузки, поэтому модель перегрузочных травм здесь не применима.

Другой пример — импинджмент-синдром: ущемление сухожилий вращательной манжеты при поднимании плеча и его пронации, например, в тяге к подбородку. Но если мы посмотрим на расстояние между головкой плечевой кости и акромионом (которое считается косвенным показателем риска ущемления), то увидим, что при тесте «пустой банки» (когда супинированное плечо сгибают или отводят до горизонтали, а затем пронируют, как будто выливая воду из банки) расстояние между плечевой костью и акромионом НЕ уменьшается и «ущемление» НЕ усиливается.

Еще один спорный момент связан с позвоночником. Биомеханические модели 1980-х и 1990-х годов предполагали, что подъем тяжестей с увеличенным сгибанием позвоночника повышает сдвигающую нагрузку на него. Это объясняли тем, что межостистые связки выходят из нейтральной зоны и создают передний сдвиг, а также тем, что при более выраженном сгибании уменьшается мышечная работа, направленная на противодействие сдвигу. И предполагалось, что повышенные сдвигающие нагрузки в будущем приведут к травмам или дегенеративным изменениям из-за накапливающейся механической усталости.

Однако более поздние биомеханические модели, которые совершенствовались и обновлялись на протяжении десятилетий, дают другие выводы. Мы, практикующие врачи, не можем судить о том, превосходят ли они старые модели. Но мы хотя бы должны признать, что они занимают лидирующие позиции в биомеханике, и что они дают другую картину. В частности, обнаружилось, что при сгибании позвоночника на уровне сегмента L5/S1 (кифотическое положение поясницы) сдвиг сегмента меньше, а нагрузка на диск при этом практически не отличается.

Таблица 1. Относительные преимущества разных положений поясницы при подъеме отягощений, основанные на различных биомеханических критериях (количество галочек обозначает величину преимущества — малое, среднее, значительное)

|

Критерий |

Лордотическое положение |

Кифотическое положение |

|

Компрессия сегмента позвоночника |

|

˅ ˅ |

|

Сдвиг сегмента |

|

˅ ˅ ˅ |

|

Компрессия диска |

|

˅ |

|

Сдвиг диска |

˅ |

|

|

Внутридисковое давление |

|

˅ |

|

Максимальная нагрузка на волокна диска |

˅ |

|

|

Момент сопротивления пассивных структур сегмента |

˅ ˅ ˅ |

|

|

Момент активного сопротивления мышц |

|

˅ ˅ ˅ |

|

Нагрузка на фасеточные суставы позвонков |

|

˅ |

Так что кроме мнения, что тело может адаптироваться к «неоптимальным» позам, мы также утверждаем, что многие «неоптимальные» позы не являются проблемными, в том числе при повышенной нагрузке. Это означает, что для многих людей такие позы потенциально могут быть функциональными и даже идеальными.

Это подводит к последнему пункту, над которым стоит поразмыслить

«Двигательный оптимизм» не является концепцией, которой нужны подтверждающие исследования. Скорее, это философия, которая возникла на основе большого количества уже имеющихся исследований — нужно было просто собрать воедино все «кусочки пазла». Есть много качественных научных работ, которые показывают слабую связь между так называемыми «неправильными» паттернами движения и болью в колене (Bazett-Jones, Peterson); между кинематикой позвоночника и болью в пояснице (обзоры Ника Сарасени здесь и здесь); между обучением изменению техники подъема тяжестей и снижением риска травм поясницы — вот одна такая работа, хотя я уверен, что их больше — проверьте сами ☺. (Справедливости ради нужно заметить, что в последнем случае может быть возражение: есть вероятность, что обучение было некачественным и на самом деле люди не изменили свою технику подъема, ведь измерить этот момент трудно).

Объедините результаты этих исследований с простыми наблюдениями за спортом и движениями людей, где многие добиваются успеха, имея отклонения в осанке и технике (бег Усэйна Болта, подъем отягощений Ламарра Ганта, паралимпийские атлеты, округление спины в становой тяге у элитных пауэрлифтеров, сгибание позвоночника во многих видах спорта, распространенный вальгус коленей в скейтбординге и т. д.) — и вы увидите, что альтернативная концепция просто должна была появиться на свет, чтобы помочь переосмыслить и состыковать с фактами те хорошие идеи, которые содержатся в KПM.

В КПМ действительно много хорошего

Эта модель отлично помогает временно изменить паттерны движения с болезненных на менее болезненные, а затем подобрать упражнения, которые помогут людям вернуться к любимому занятию. Сначала успокаиваем, потом восстанавливаем. Когда я смотрю видео Squat University, в 90% случаев думаю: «Это здорово, я могу это использовать в своей работе». Я не разделяю их философию, но вижу пользу, которую можно получить.

Если вам нужны исследования, то есть два отличных примера. Существует концепция, объясняющая боль в колене нарушением латерального движения надколенника, которое, в свою очередь, вызвано слабой активацией широкой медиальной косой мышцы бедра [часть широкой медиальной мышцы бедра — прим. FPA]. Но недавно создатели этой концепции опубликовали редакционную статью, которая помогает взглянуть на клиническую эффективность концепции с другой точки зрения. Авторы переосмыслили свой клинический успех как результат того, что при использовании их методики коленная чашечка и тело в целом приобретают способность выдерживать те физические требования, которые к ним предъявляются. Теперь авторы предлагают не ускорять активацию мышцы и не выравнивать положение надколенника, а адаптироваться и повышать переносимость нагрузки.

Второй пример. В статье о плечевом суставе (McQuade, 2016) было опровергнуто мнение, что причиной его дисфункции является дискинезия лопатки. Но вместо того, чтобы просто отбросить лопатки в сторону, авторы выступают за то, что я называю комплексным подходом. Реабилитационные упражнения, задействующие лопатки, позволяют укрепить область плеча, сделать плечо сильным, подвижным, функциональным, чтобы люди могли продолжать делать то, что любят.

Критикуйте «двигательный оптимизм» изо всех сил

На этом все. Теперь я призываю «двигательных оптимистов» привести убедительные аргументы против «двигательного оптимизма». Попытайтесь доказать, что он ошибочен. Попытайтесь выяснить, когда техника имеет значение для предотвращения будущих травм.

Этим вы поможете сделать нашу концепцию лучше.