Пульсовые зоны в фитнесе: руководство для тренера и клиента

Автор – Елена Мамаева, провизор, фитнес-тренер, специалист по нутрициологии и пищевым технологиям.

Пульс — один из самых доступных и понятных физиологических показателей, который прочно вошёл в повседневную практику фитнеса. Его измеряют для оценки интенсивности тренировки, планирования нагрузок и контроля за восстановлением. С развитием технологий (умные часы, трекеры, нагрудные пульсометры) мониторинг сердечного ритма стал привычным инструментом не только профессиональных тренеров, но и любителей.С физиологической точки зрения, пульс — это волна колебания стенок артерий, вызванная сокращениями сердца. Его легко определить на лучевой артерии запястья или на сонной артерии, расположенной под грудино-ключично-сосцевидной мышцей на шее. В норме частота пульса соответствует частоте сердечных сокращений (ЧСС) — числу ударов сердца за одну минуту.

ЧСС — ключевой ориентир при дозировании нагрузок: она отражает текущую работу сердечно-сосудистой системы и позволяет оперативно корректировать тренировочный процесс с учетом уровня подготовленности и состояния клиента. Однако несмотря на популярность пульсового мониторинга, вокруг него по-прежнему существует много недопониманий и упрощённых интерпретаций, например миф о «жиросжигающей зоне».

Цель этой статьи — разобрать, что действительно нужно знать про пульс в фитнесе и как это применять на практике.

Что такое пульсовые зоны и как они определяются

Пульсовые зоны — это диапазоны частоты сердечных сокращений, которые отражают определенную интенсивность нагрузки. Эти зоны рассчитываются индивидуально на основе максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС_макс).

Максимальная ЧСС — наибольшее количество сердечных сокращений в минуту, которое человек может достичь при предельной нагрузке. ЧСС_макс зависит от возраста, уровня тренированности и индивидуальных особенностей. Для практических целей часто используется приблизительная оценка по нескольким формулам:

-

Классическая формула: ЧСС_макс = 220 – возраст.

-

Формула Танаки: ЧСС_макс = 208 – (0,7 × возраст).

-

Формула Геллиша: ЧСС_макс = 207 – (0,7 × возраст).

Эти формулы позволяют рассчитать ориентировочный максимум пульса, но важно понимать, что это лишь «среднее значение по больнице». Отклонения для конкретного человека могут достигать ±10 ударов в минуту, что является значимой разницей при планировании тренировочной нагрузки. Для тех, кто хочет определить свои пульсовые зоны максимально точно, используется лабораторное тестирование с постепенным увеличением нагрузки (так называемый ступенчатый, или нагрузочный, тест). Тестирование проводят на беговой дорожке или велоэргометре, в процессе отслеживают частоту сердечных сокращений, потребление кислорода, вентиляцию лёгких, выделение углекислого газа, уровень лактата в крови, а также оценку преобладающих путей энергообеспечения организма (аэробного и анаэробного) в зависимости от интенсивности нагрузки.

Существуют разные модели пульсовых зон, чаще всего встречается пятизонная:

Зона 1 (50–60% ЧСС_макс): зона низкой интенсивности, предназначена для восстановления и подготовки организма к более высоким уровням нагрузки. Занятия в этой зоне — например, ходьба или неспешная езда на велосипеде — позволяют поддерживать пульс на минимальном уровне при небольших усилиях.

Зона 2 (60–70% ЧСС_макс): зона комфортной интенсивности, при которой можно тренироваться долго без выраженной усталости. Она эффективна для развития общей выносливости: в этой зоне активно окисляются жиры, улучшается капилляризация мышц и мышечная выносливость. Большинство планов подготовки к массовым забегам (от 5 км до марафона) базируются на регулярных лёгких пробежках именно в этой зоне.

Польза от таких тренировок выходит за рамки спортивных целей: они помогают справляться со стрессом, поддерживают физическую активность в повседневной жизни и благоприятно влияют на общее самочувствие.

Зона 3 (70–80% ЧСС_макс): здесь организм начинает работать в смешанном аэробно-анаэробном режиме, что приводит к более быстрому утомлению. Поэтому тренировки в этой зоне требуют сбалансированного подхода: оптимально, чтобы около 80% тренировочного времени для развития выносливости проходило в зонах 1 и 2.

Зона 4 (80–90% ЧСС_макс): в этой зоне организму уже недостаточно кислорода для полного обеспечения энергозатрат, поэтому активируется анаэробный гликолиз — путь, при котором энергия вырабатывается быстрее, но с меньшим выходом АТФ на одну молекулу глюкозы, что делает процесс менее экономичным. Это сопровождается накоплением ионов водорода (H⁺), что приводит к сдвигу кислотно-щелочного баланса и развитию ацидоза.

Как ориентир здесь используется концентрация лактата: когда она превышает 4 ммоль/л, это условно указывает на анаэробный порог — границу, за которой организм уже не успевает утилизировать продукты метаболизма. Однако сам лактат в этом процессе выступает скорее как маркёр интенсивности, чем как причина утомления.

Тренировки в зоне 4 помогают повысить этот порог: организм учится дольше работать на высокой мощности, откладывая момент утомления.

Зона 5 (90–100% ЧСС_макс): зона супернагрузки. Это предельная интенсивность, при которой организм работает на максимуме своих возможностей. В крови быстро накапливаются ионы водорода, скорость их образования превышает способность организма их утилизировать, развивается ацидоз, поэтому такая нагрузка может поддерживаться лишь короткими интервалами.

Тренировки в зоне 5 — это спринты, ускорения и интервалы максимальной мощности. Они развивают анаэробную выносливость, повышают устойчивость к ацидозу и улучшают способность организма справляться с экстремальными нагрузками.

Ниже в таблице мы привели примеры разных видов нагрузки и энергетических систем, за счет которых они осуществляются. Например, вы видите, что спринт на 100 метров выполняется практически на 100% за счет анаэробной выработки энергии, поэтому длительность нагрузки не превышает 10 секунд.

|

Мощность |

Пример нагрузки |

Рекордная длительность нагрузки |

% МПК (максимального потребления кислорода) |

Вклад энергетических систем, % |

Ключевые энергетические субстраты** |

|

|

Анаэробные |

Аэробная |

|||||

|

Анаэробная работа |

||||||

|

Максимальная анаэробная |

Спринт на 100 м |

До 10 с* |

20–30 (кардиореспираторная система не успевает выйти на рабочий уровень) |

100 |

—*** |

Креатинфосфат (КФ) |

|

Околомаксимальная анаэробная |

Бег на 200–400 м |

До 50 с* |

50–60 к концу нагрузки |

85–90 |

10–15 |

КФ, гликоген мышц |

|

Субмаксимальная анаэробная |

Бег на 800 м |

60–120 с* |

70–90 к концу нагрузки |

65–85 |

15–35 |

Гликоген мышц |

|

Смешанная работа |

||||||

|

Максимальная аэробная |

Бег на 1,5–3,0 км |

3–10 мин |

95–100 |

35–65 |

35–65 |

Гликоген мышц и глюкоза крови |

|

Аэробная работа |

||||||

|

Околомаксимальная аэробная |

Бег на 5 км |

10–30 мин |

90–95 |

20–30 |

70–80 |

Гликоген мышц и глюкоза крови, жиры |

|

Субмаксимальная аэробная |

Бег на ≥ 30 км |

30–120 мин |

60–90 |

5–10 |

90–95 |

Гликоген мышц и глюкоза крови, жиры |

|

Средняя аэробная |

Спортивная ходьба на ≥ 30 км |

120–240 мин |

40–60 |

— |

100 |

Жиры, гликоген мышц и глюкоза крови |

|

Малая аэробная |

Обычная ходьба на ≥ 20 км |

> 240 мин |

≤ 40 |

— |

100 |

Жиры, гликоген мышц и глюкоза крови |

* Показатели выдающихся спортсменов.

** В порядке убывания значимости.

*** Вклад настолько мал, что им можно пренебречь.

Источник: учебник FPA «Фитнес-тренировки детей 3–14 лет»

Как корректно рассчитать индивидуальную целевую нагрузку для конкретного человека?

Проблема в том, что простой расчет зон в процентах от ЧСС_макс не учитывает ключевую индивидуальную особенность — частоту пульса в состоянии покоя (ЧСС_пок). Например, у тренированного человека пульс в покое может быть существенно ниже среднего, поэтому диапазон интенсивности нагрузок, рассчитанный просто от ЧСС_макс, может оказаться неточным.

Для более персонализированного подхода используется расчёт рабочего пульса по формуле Карвонена. Она позволяет учитывать индивидуальный пульсовый резерв, или резерв ЧСС (ЧСС_рез), то есть разницу между ЧСС_макс и ЧСС_пок, и задавать целевые зоны с поправкой на физиологические особенности конкретного клиента.

Формула Карвонена:

Рабочий пульс = (ЧСС_макс − ЧСС_пок) × Интенсивность в %ЧСС_рез + ЧСС_пок.

Для примера рассчитаем рабочий пульс для 40-летнего мужчины, у которого ЧСС_пок составляет 80 уд/мин. Требуемая интенсивность нагрузки — 70% ЧСС_рез. ЧСС_макс считаем по формуле Геллиша:

ЧСС_макс = 207 – (0,7 × 40) = 207 – 28 = 179 уд/мин.

Рабочий пульс = (179 – 80) × 0,7 + 80 = 149 уд/мин.

Что значит в примере выше 70% резерва ЧСС, если говорить простым языком?

Это 70% от разницы между ЧСС_макс и ЧСС_пок. То есть мы задаем нагрузку на уровне 70% от диапазона, который остаётся между пульсом покоя и пульсом максимальной нагрузки.

Пример:

-

ЧСС_макс = 180 уд/мин;

-

ЧСС_пок = 60 уд/мин;

-

ЧСС_рез = 180 – 60 = 120 уд/мин;

-

70% от ЧСС_рез = 84 уд/мин;

-

Рабочий пульс = 84 + 60 = 144 уд/мин.

Обратите внимание, что если взять 70% от ЧСС_макс, мы получим всего 126 уд/мин. То есть интенсивность, выраженная через процент ЧСС_рез, всегда выше, чем интенсивность при таком же проценте ЧСС_макс.

Альтернативная трехзонная модель интенсивности на основе вентиляционных порогов

Наряду с популярной пятизонной системой существует и трёхзонная, используемая в профессиональной спортивной физиологии и исследовательских работах. Она основана не на проценте от ЧСС_макс, а на индивидуально определяемых физиологических маркерах — так называемых вентиляционных порогах (VT1 и VT2), которые коррелируют с уровнем лактата, а тот, в свою очередь — с тяжестью ацидоза (закисления).

Вентиляционные пороги

Первый вентиляционный порог (VT1), который еще называют аэробным порогом — это точка, в которой зависимость между мощностью работы и легочной вентиляцией становится нелинейной (вентиляция усиливается слишком быстро) и одновременно начинает расти уровень лактата в крови. VT1 наблюдается при концентрации лактата примерно в 2 ммоль/л.

Второй вентиляционный порог (VT2) соответствует ПАНО, наблюдается при концентрации лактата примерно в 4 ммоль/л.

В этой модели зоны выглядят так:

-

Зона 1 (LIT, Low-Intensity Training): нагрузка ниже уровня VT1, концентрация лактата в крови < 2 ммоль/л. Это преимущественно аэробная работа с минимальным накоплением лактата и минимальным стрессом для сердечно-сосудистой системы.

-

Зона 2 (ThT, Threshold Training): диапазон между VT1 и VT2, примерно 2–4 ммоль/л лактата. Здесь организм работает на границе перехода в анаэробный режим — тренировки в этой зоне требуют аккуратного планирования и являются ключевыми для повышения выносливости.

-

Зона 3 (HIT, High-Intensity Training): нагрузка выше VT2, лактат обычно > 4 ммоль/л. Это высокоинтенсивная работа, при которой быстро нарастает утомление и требуется больше времени на восстановление.

Три зоны интенсивности

Хотя формально трёхзонная и пятизонная системы не совпадают, между ними можно найти соответствие, основываясь на уровне лактата и степени ацидоза. Например, зона 2 в трёхзонной модели — это примерно верхняя часть зоны 3 + зона 4 в классической пятизонной системе. А зона 3 в трёхзонной модели соответствует зоне 5 в пятизонной.

Для хорошо тренированных спортсменов важно различать именно эти физиологические пороги — VT1 и VT2 — поскольку простое использование процентов от ЧСС_макс часто недостаточно точно отражает их реальные метаболические зоны. У начинающих спортсменов, наоборот, первый порог (около 2 ммоль/л) может возникать уже при минимальной нагрузке, что снижает ценность такой классификации.

Использование трёхзонной модели даёт более физиологически обоснованное понимание интенсивности тренировок. В этой модели ключевое внимание уделяется двум критическим порогам, отражающим метаболические переходы в организме. Кроме того, трёхзонная модель упрощает планирование, позволяя тренеру и спортсмену мыслить в терминах «низкая — пороговая — высокая интенсивность».

При работе с большинством клиентов тренеру достаточно простого подхода: ориентироваться на рабочий пульс, рассчитанный по формуле Карвонена, и на ощущения клиента: лёгкая нагрузка — когда можно спокойно говорить, пороговая — когда говорить уже трудно, высокая — когда говорить практически невозможно. Для любителей этого вполне достаточно, чтобы правильно распределять нагрузку. Лабораторные тесты нужны только в случае подготовки спортсменов, когда требуется высокая точность.

Контроль пульса: для чего и кому он нужен

-

Для оценки физического состояния клиента до начала тренировок

Зачем измерять пульс в покое до начала тренировок:

-

Это базовый показатель функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

-

Он помогает выявить скрытые проблемы до начала нагрузок.

-

Позволяет установить индивидуальную отправную точку для отслеживания прогресса (или отклонений от нормы) в динамике.

Как измерять? За 1 час до измерения исключают физическую и эмоциональную нагрузку, прием пищи, курение, прием тонизирующих напитков, алкоголя, лекарств. Измерение проводят в спокойной обстановке, после 5–10 минут отдыха.

ЧСС определяют на лучевой или сонной артерии; в фитнес-практике обычно используют первый вариант. Для этого двумя или тремя пальцами прижимают артерию к лучевой кости в области запястья, ниже основания большого пальца; под пальцами должны ощущаться пульсовые толчки. Затем берут секундомер и подсчитывают число толчков за 1 минуту. Если пульс аритмичный, то считают в течение 2–3 минут, а дальше находят среднее значение.

Измерение пульса: а - на лучевой артерии, б - на сонной

Можно не измерять пульс вручную, а использовать кардиодатчики, нагрудные либо предназначенные для ношения на запястье (фитнес-часы с пульсометром) — о них чуть позже.

Частота сердечных сокращений в покое у большинства людей составляет 60–80 ударов в минуту. Если пульс ниже 60 уд/мин, это называют брадикардией, выше 80–90 уд/мин — тахикардией. Но важно понимать, что такие значения сами по себе не всегда указывают на заболевание. Например, у тренированных людей сердце выбрасывает больше крови за один удар, поэтому ему просто не требуется сокращаться так часто — это так называемая «спортивная брадикардия». Пониженный пульс также может быть при утомлении или при охлаждении организма.

Повышенный пульс нередко наблюдается после еды, в жару или в стрессовых ситуациях, а также под влиянием стимуляторов вроде кофе — это нормальная реакция организма на активизацию симпатической нервной системы.

На практике важно помнить: если пульс клиента отличается от условной нормы, это не всегда повод для тревоги. Если человек не жалуется на плохое самочувствие и у него нет диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний, то временное повышение или понижение пульса может быть связано с внешними факторами и не требует особых мер. Однако если при отсутствии видимых причин пульс стабильно остаётся слишком низким или высоким на нескольких встречах подряд, тогда стоит порекомендовать клиенту обратиться к врачу для консультации.

2. Для оценки интенсивности аэробной нагрузки

Такая оценка особенно актуальна при циклических кардиотренировках (например, бег, езда на велосипеде). Контроль пульса позволяет отрегулировать интенсивность нагрузки. Отслеживать интенсивность можно в процентах от ЧСС_макс, но как мы писали выше, этот показатель не учитывает пульс в покое, поэтому лучший вариант — оценка по методу Карвонена.

3. Для контроля состояния клиента в процессе тренировок и оценки его способности к восстановлению между тренировками

Этот контроль важен всегда, но особенно в тех случаях, когда применяются очень тяжелые нагрузки и тренер хочет повысить их безопасность. В такой ситуации пульс измеряется несколько раз: перед занятием; сразу после наиболее тяжёлых нагрузок, плюс после идущего за ними отдыха; примерно через 2 часа после тренировки (клиент измеряет самостоятельно и сообщает тренеру на следующей встрече).

Это помогает тренеру понять, как быстро восстанавливается сердечно-сосудистая система. В норме ЧСС_пок равняется 60–80 уд/мин. Во время нагрузки он может подниматься до 180–200 уд/мин. Чем лучше тренирован клиент, тем быстрее пульс должен возвращаться к исходным значениям. Например, при небольшой длительности работы и отсутствии сильного утомления ЧСС у здоровых людей возвращается к уровню покоя за несколько минут. Если ЧСС не снижается менее чем на 12 ударов за первую минуту при переходе к спокойной ходьбе или на 22 удара за 2 минуты при переходе к отдыху лежа, это может указывать на серьезные проблемы с сердцем.

При сильном утомлении ЧСС_пок может быть в 1,5–2 раза выше обычной, но в любом случае должна прийти в норму в течение 2-х часов после нагрузки. Если же ЧСС_пок остается повышенной много часов или даже несколько дней — значит, нагрузка была слишком тяжелой.

Анализ изменения ЧСС в ответ на отдельные упражнения и скорость восстановления ЧСС до уровня покоя позволяют оценить адаптацию организма к нагрузкам, скорректировать тренировочный процесс, определить оптимальную последовательность упражнений и интервалы отдыха.

4. Для контроля состояния клиентов с избыточным весом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Все это касается преимущественно кардио. Если же взять силовой тренинг, то в нем контроль пульса не является основным инструментом оценки интенсивности. Короткая тяжелая работа, используемая в силовых тренировках, выполняется преимущественно за счет анаэробных систем выработки энергии и мало зависит от обеспечения мышц кислородом. Да, ЧСС повышается, но в данном случае это просто проявление универсальной реакции симпатоадреналовой системы на нагрузку, и между повышением ЧСС и интенсивностью нет четкой корреляции. Поэтому для оценки нагрузки в силовой тренировке применяют другие параметры: рабочий вес, количество подходов и повторений, скорость восстановления между подходами, общий тренировочный объем, оценка субъективной тяжести нагрузки по шкале Борга.

Важно помнить, что на ЧСС может влиять прием некоторых лекарств. Нужно обязательно выяснить у клиента, принимает ли он регулярно какие-нибудь лекарства и как они влияют на показатели работы сердечно-сосудистой системы. Если клиент затрудняется ответить на данный вопрос, следует найти в интернете инструкции к его лекарствам и изучить их самостоятельно.

Устройства для контроля пульса

После того как мы разобрались, зачем и когда контролировать пульс, стоит понять, с помощью каких устройств это удобнее всего делать и в чём между ними разница.

Пульсометры различаются по способу измерения сердечного ритма и по типу размещения на теле. Они могут быть выполнены как отдельные устройства или встроены в смарт-часы и фитнес-браслеты.

Существуют два основных типа приборов для мониторинга частоты сердечных сокращений.

Первый — нагрудные мониторы. Эти устройства крепятся на грудную клетку с помощью эластичной ленты и измеряют электрическую активность сердца по принципу ЭКГ. Сигнал передаётся на сопряжённое устройство — часы, смартфон или кардиотренажёр. Благодаря прямому контакту с кожей и высокой частоте съёма данных нагрудные пульсометры обеспечивают наибольшую точность, особенно при интервальных тренировках, когда кровоток идет так быстро, что оптический пульсометр не успевает его корректно регистрировать и может выдавать ошибочные данные.

Пульсометр в виде отдельного устройства и нагрудный монитор, сопряженный с фитнес-часами

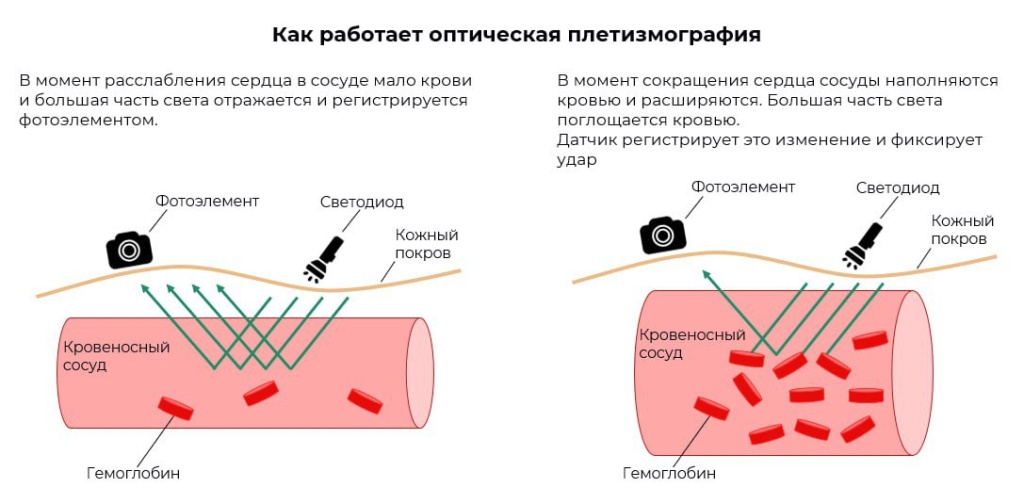

Второй тип — оптические пульсометры. Их надевают на запястье, предплечье или плечо. Они работают по методу фотоплетизмографии — оптического метода, позволяющего определять изменение объема крови в сосудистом русле. Встроенные светодиоды излучают свет, который частично поглощается кровью. Отражённый сигнал улавливается фотодатчиком, и каждое пульсовое расширение сосудов интерпретируется как сердечный удар.

Такие устройства чуть менее точны при интенсивной нагрузке и активной работе руками, но зато гораздо удобнее в повседневной эксплуатации и широко используются в любительском спорте.

Фотоплетизмография: принцип работы оптического пульсометра

Фотоплетизмография: принцип работы оптического пульсометра

Что может пойти не так и почему фитнес-браслет начинает выдавать неверные данные?

В реальности точность оптических пульсометров может значительно различаться у разных людей и в разных условиях. На это влияет сразу несколько факторов.

Первая причина — положение устройства на руке. Часто браслет надевают на внутреннюю сторону запястья, полагая, что там «пульс лучше прощупывается». Но в этой зоне находятся вены, которые совершенно не подходят для измерения пульса. Напрашивается мысль, что оптимальным местом будут внутренние боковые поверхности запястья, где проходят крупные артерии, лучевая и локтевая. Однако фитнес-браслеты работают иначе: их датчики регистрируют изменения кровотока не в крупных артериях, а в мелких сосудах кожи — артериолах и капиллярах. Это связано с особенностями используемого зелёного света: он проникает только в верхние слои кожи и не достигает крупных сосудов. Поэтому важна не столько ориентация браслета на запястье, сколько правильное расположение на участке кожи с хорошим капиллярным кровотоком. Оптимальный вариант — наружная поверхность руки чуть выше запястья, ближе к предплечью.

Вторая причина — влияние движений. Даже небольшие движения руки, повороты кисти или сгибания запястья создают сильные помехи для оптического сенсора, которые могут превышать по амплитуде полезный сигнал. Во время ритмичных нагрузок (например, при беге) браслет может ошибочно воспринимать частоту шагов как частоту пульса. Алгоритмы современных трекеров стараются компенсировать эти искажения с помощью встроенных акселерометров, но полностью устранить ошибки невозможно.

Третья причина — индивидуальные особенности кожи и внешние факторы: цвет кожи (количество меланина), наличие волос, татуировки, грязь, пот или косметические средства могут затруднять прохождение света. На работу сенсора также влияет температура: при охлаждении сосуды кожи сужаются, сигнал ослабевает, поэтому в начале тренировки датчик может выдавать заметные отклонения.

Наконец, индивидуальное состояние здоровья тоже играет важную роль. Любые нарушения периферического кровообращения (например, при диабете, атеросклерозе, ожирении) дополнительно уменьшают амплитуду сигнала.

Именно поэтому один и тот же трекер у разных людей имеет разную точность.

Красные флаги: когда пульс сигнализирует о проблеме

«Красные флаги» применительно к пульсу – это признаки, указывающие на возможную серьезную проблему со здоровьем, требующую немедленного обращения к врачу или даже вызова скорой помощи. Это тревожные симптомы, которые не стоит игнорировать.

Слишком быстрый пульс (тахикардия). Это пульс в покое выше 90 ударов в минуту или заметно повышенная частота сердечных сокращений при минимальной физической нагрузке (например, 140–160 уд/мин при медленной ходьбе).

Учащённое сердцебиение может быть связано с заболеваниями сердца, нарушениями функции щитовидной железы, анемией или другими серьёзными состояниями. Особенно опасно, если тахикардия сопровождается одышкой, головокружением, болью в груди — в этом случае нужна срочная медицинская помощь.

Слишком редкий пульс (брадикардия). Пульс в покое ниже 60 уд/мин у нетренированного человека, не уставшего и не замерзшего, может быть признаком нарушений сердечной проводимости, заболеваний эндокринной системы или побочного действия некоторых лекарств.

Если редкий пульс сопровождается слабостью, головокружением, обмороками, нарушением дыхания — это повод для немедленного медицинского вмешательства.

Аритмия (нерегулярный ритм) без видимых причин. Ещё один тревожный сигнал, который может быть признаком проблем с проводящей системой сердца и поэтому требует оценки специалиста даже при отсутствии других симптомов.

Про «зоны жиросжигания»

Существует популярный миф: чтобы сжигать жир, нужно тренироваться в так называемой «жиросжигающей зоне» — 60–70% от максимальной ЧСС, иначе якобы организм будет сжигать углеводы, а не жир.

Действительно, во время физической активности организм использует разные источники энергии в зависимости от интенсивности нагрузки:

-

при низкой интенсивности основная доля энергии поступает из жира;

-

при средней подключаются углеводы;

-

при высокой почти вся энергия берётся из углеводов.

Однако это не означает, что тренировки с низким пульсом эффективнее для похудения. Ключевым фактором в снижении веса остаётся общий расход энергии и соблюдение дефицита калорий в течение длительного времени, а не то, из какого источника — жиров или углеводов — в конкретный момент берётся энергия.

Современные исследования показывают, что более интенсивные тренировки, например, интервальные, оказываются эффективнее для снижения жировой массы. Это связано с эффектом EPOC — избыточным посттренировочным потреблением кислорода, когда после тренировки организм продолжает расходовать больше энергии, чем в состоянии покоя. Кроме того, после интенсивной нагрузки организм восстанавливает запасы углеводов (гликогена), что снижает вероятность превращения поступающей с едой энергии в жир.

Итог: зона «максимального сжигания жира» действительно существует — при умеренных нагрузках организм использует больше жира в качестве топлива. Но это не значит, что тренироваться только в этой зоне оптимально для снижения массы тела. Для долгосрочного результата важны общий расход калорий, частота и программа тренировок, а также весь образ жизни — включая питание и суточную активность.

Выводы

Контроль пульса — полезный и доступный инструмент в фитнесе, но он требует грамотного применения и понимания его ограничений. Пульс помогает оценивать интенсивность нагрузки, отслеживать восстановление и адаптацию организма, выявлять отклонения от нормы, требующие внимания. Однако универсальных формул для всех не существует: расчёт пульсовых зон должен учитывать индивидуальные особенности, а интерпретация данных — происходить в контексте общего состояния здоровья и целей человека.

Важно помнить: тренировки эффективны не потому, что выполняются в какой-то «идеальной» пульсовой зоне, а потому что они грамотно спланированы, соответствуют целям, уровню подготовленности и позволяют прогрессировать без риска перегрузки. В основе долгосрочного результата — сбалансированный подход, включающий разнообразие видов активности, работу над выносливостью, силой, подвижностью и, конечно, здоровый образ жизни вне зала.